華靈廟:榮民之歌被戴紅帽子

本文內曲目連結墟--華靈廟--媽媽的愛心--稚情--相逢--歧路_或然--別離-- 思念--願意--幕落_必然--點燭--偶然--從此--我唱我歌 統雄其他作品:歡迎點歌。 |

許常惠:在恆春找到中國

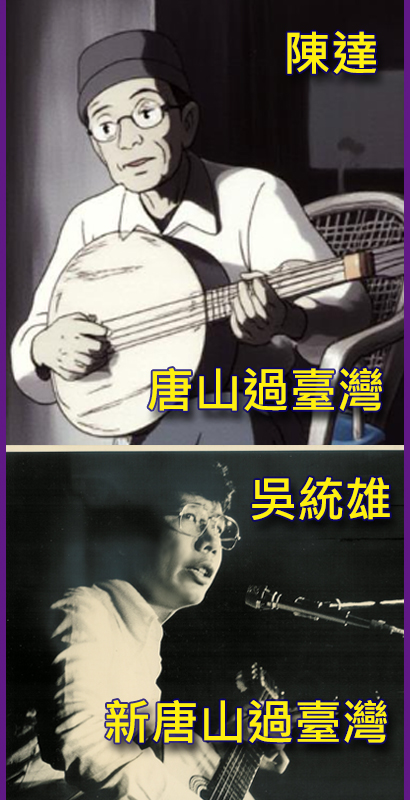

臺北在文化圈中小有名氣的「稻草人民歌餐廳」,於1977年請了知名老民歌手陳達和我具備「非流行特色」的老少駐唱,在前後時段表演,兩代人同唱不同時期的「唐山過臺灣」。

民歌採集者許常惠稱讚陳達是「中國民間音樂的靈魂!」在恆春找到中國。

史上有無數無名民歌手,人民不是因為這些民歌手的創作而有新的認識,而是這些無名民歌手唱出了廣大基層人民的心聲。基層人民不會使用政治詞彙,但他們的信念,會以各種不同方式呈現。會滲透進陳達的歌聲、吳統雄的歌聲中…。

陳達的表演是彈奏月琴及吟唱故事,彈的是中華古老曲牌,如《思想起》《四季春》《七字調》…等,歌詞則是自行創作,包括許多「唐山公跨黑水溝」,到臺灣求生發展的故事,甚至經常即興編唱。 我也唱了「現代唐山公─榮民」到臺灣的故事,如《華靈廟》。

四個兒子送一個

大學時代我擔任寒暑假自強活動的山野服務員,有一年我在中橫大禹嶺駐站。一大早將昨天到站的學員送走後,當天的學員要近中午才進站。附近有栽種高山水果的老榮民,我就在上午空閒時間去幫他們整理園藝,也是一種兼具喜好的義務服務。

其中一位種蘋果的老榮民,他遠從山西邊境而來,和我談起小時候抗日參軍,不惜背井離鄉的遭遇。日軍偷襲入侵山西華靈廟,國軍匆忙調兵抵抗,但緊急中糧草不濟。鄉下農民聽到了,就急忙將家中米殼打包挑到前線。他跟父親挑了2石米去華靈廟,正趕上一位斷了手臂的軍人在廟口演講:「日軍佔了我們東邊,又想侵佔華北了。」他當時就向父親請求當兵。「四個兒子送一個。」父親回答說。當兵限18歲,他當時才16歲,但個頭精靈,就謊報年齡參了軍,後來就遊走四方到了臺灣,再參加打通中橫公路,1961年完工以後,就落戶大禹嶺重回農民生涯。

在《我們的歌》專輯中,《華靈廟》是請老友、當時剛展露頭角、後來的配樂大師陳揚編曲。因為我感覺詞曲作者與編曲分開,有可能更激發出多角的元素。他果然創造了捍衛邊疆的氛圍,也是他自評在專輯中最滿意的作品之一。

多年後,我知道了【華靈廟24烈士】的全貌故事,新的感觸洶涌上心頭,我自己又作了新編曲版。

爸爸冒名從軍記

他的經歷使我憶起先父告訴我的故事。先父身份證上的名諱是吳乾剛,本名其實是吳乾始,也是因為日軍從海路佔領海南島,他跑到廣東,想投考軍校以便光復家鄉。軍校審查年齡更嚴格,他才17歲不能報考,所以就借了哥哥(乾剛)的畢業證書,冒名從軍。

國家有難,地不分南北,少年郎都踴躍捐獻出熱血與生命。我把這些父執輩的慷慨求仁,寫成了「華靈廟」:

華靈廟

|

爸爸 爸爸批改我的日記 爸爸冒名從軍記 博士論文獻詞 :獻給父親大人 悼亡父3帖 感謝爸爸和爺爺! A仔菜香: 吳倪根勤女士 紀念網站 |

高山青青,麥穗黃,

山上、山下、運軍糧,

運糧要到華靈廟,

華靈廟前是開了張。

嗨呀呵、嗨呀呵、嗨呀呵嘿!

嗨呀呵、嗨呀呵、嗨呀呵嘿!

嗨呀呵、嗨呀呵、嗨呀呵嘿~~

嗨呀呵、嗨呀呵、嗨呀呵嘿!

高山青青,麥穗黃,

山上、山下、運軍糧,

運糧要靠少年郎,

少年身強是力又壯。

嗨呀呵、嗨呀呵、嗨呀呵嘿!

嗨呀呵、嗨呀呵、嗨呀呵嘿!

嗨呀呵、嗨呀呵、嗨呀呵嘿~~

嗨呀呵、嗨呀呵、嗨呀呵嘿!

高山青青,麥穗黃,

山上、山下、運軍糧,

運糧為了捍家邦,

捍衛家邦是走四方。

嗨呀呵、嗨呀呵、嗨呀呵嘿!

嗨呀呵、嗨呀呵、嗨呀呵嘿!

嗨呀呵、嗨呀呵、嗨呀呵嘿~~

嗨呀呵、嗨呀呵、嗨呀呵嘿!

捍衛家邦是走四方、啊! ~~

沒通過審查的評語是「疑有為匪宣傳之嫌」。這頂不知從何飛來的大紅帽子,真是把人戴得眼冒金星。

後記:華靈廟24烈士

後記:華靈廟24烈士

我後來查詢史料記載,1941年12月4日淩晨,數百名日軍趁雪夜偷襲華靈廟,當時駐守此處的只有60名士兵,雖然8連指導員立即帶著80多人前去支援,但依舊敵眾我寡。黎明前,眼看日軍將勝,軍人們決定殊死一搏。其中24人,每人腰纏10顆手榴彈,自願組成「活炸彈隊」,在連長彭永祥的帶領下衝入日軍。這些人體炸彈導致日軍傷亡近400人,扭轉局面。日本後來的神風隊,還要向華靈廟24烈士學習吧?

這24位烈士其實是中華民國國軍(或可分類為國民黨這邊的軍隊),當年審查者的心態與程度,可見一般。

2007年9月18日,九一八事變歷史紀念日,山西省鄉寧縣成立了「華靈廟抗日紀念館」,館內陳列的是青天白日的紀念物、淺黃色的國軍軍裝,而不是鐵灰色的八路軍服。

華靈廟應是人民共同的悲哀•不再是兩國的仇恨

我們現在歌頌華靈廟24烈士,感念他們保家衛國的勇氣與犧牲。

不過,我們現在也瞭解,當年侵略我國的許多日本士兵,也是被日本軍閥欺騙的普通平民。現在也有日本人民在反省從前的錯誤。

我們把悲哀的故事寫在歌裡,是為記錄歷史的教訓,願全世界人民共同反對戰爭,不再製造人民之間並不存在的仇恨。我們并非要追求仇恨報復,更不要再製造冤冤相報。

原來•大陸也曾有人歌詠過這個故事

2024年,我突然接到曾德宜(Paul Tseng)博士的來訊,他年輕時在臺北市政府文化局服務,負責閻錫山的圖書資料,在其中看到1份國樂演奏的古老歌唱樂譜,名為《歌華靈廟》,為【辛生詞、席零曲】。

原來,大陸也曾有人歌詠過這個故事,特為之記。