偶然、或然、必然 音樂劇 本事

墟:臺灣第一首環保倡議歌

本文內曲目連結墟--華靈廟--媽媽的愛心--稚情--相逢--歧路_或然--別離-- 思念--願意--幕落_必然--點燭--偶然--從此--我唱我歌 統雄其他作品:歡迎點歌。 |

我是1970年代第一代民歌手之一,並在中國廣播公司擔任音樂節目製作主持,當時我是臺大四年級的學生,以兼任身份參與「歌星之歌」節目,負責「我唱我歌」單元,共同主持人是石元娜小姐。也因為我是第一代民歌手,所以我倆採用了非常特別的說說唱唱方式。後來有些電視節目也有「那卡西」,但樂手通常是扮綠葉作背景音樂,我卻是要主持、主唱,抱著吉他唱live。那時主持不是隨興聊天,而是有主題闡述,所以我還負責寫節目劇本稿。

|

|

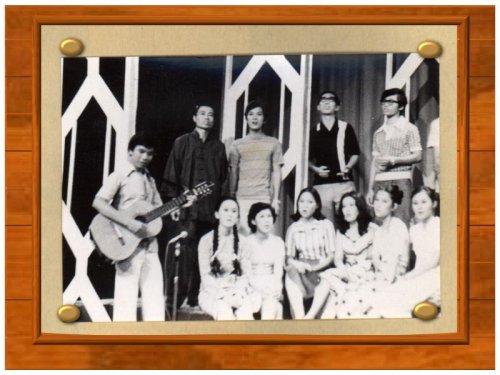

作者(圖左,彈吉他者)與廣播電視研習會的朋友們在華視演唱。 |

當時的工作環境雖不能稱為遍佈「白色恐怖」,但絕對有「白色障礙」,不僅選播歌曲必須先審後播,更不能和聽友交流互動。播音室不能算大,而廣播人的創意牢籠更小,動則得咎。

那時「哈日、哈韓」固然不能,談「上海」、甚至抗日情懷便是附匪,同志音樂更是想都不能想的。我們只能播放「淨化歌曲」,也就是經過新聞局審查通過的歌曲。

|

作者在「臺大詩詞曲」之夜,指揮自己的創作作品「九歌」。 |

我在中廣還另外擔任海外部「寶島之歌」和「新聞點滴」兩個有攸久歷史節目的製作撰稿。會做起音樂節目,和我曾是「第一代民歌手」有關,自己也寫了不少歌曲,但在爭取新聞局審查通過上,可謂全盤盡墨。

第一代民歌唱片:我們的歌

大學畢業前我到「洪建全基金會」服務,基金會的主管簡靜惠小姐,有意把在各校園傳唱的民歌收錄成唱片,請民歌的搖籃手陶曉清小姐擔任製作人,我是詞曲作者、演唱者之一,也兼執行製作--就是跑腿作各種事務的人,追隨陶小姐作出了臺灣第一代的兩張民歌唱片「我們的歌」第一、二輯。

說來令人難以置信,這兩張包括八位演唱者,二十首作品的唱片,沒有一曲獲得新聞局通過。檢視這些歌曲,可能就是沒有「淨化得接近空洞」,多少想表達一點訊息,就逃不過攔檢了。譬如韓正皓的「學子心聲」,想挑戰聯考的價值;吳楚楚的「好了歌」借古諷今,而楊弦的思鄉情懷,也被懷疑有政治意涵...等,而胡德夫、楊祖珺也確實有參加實體的社會運動。

墟:臺灣第一首環保倡議歌

離鄉背井▪少年老成

當然,我的作品也要負很大的責任。大學時代,我每年寒暑假,都參加救國團的山野義務服務,寫了一系列山野的所見所聞。我在唱片中錄了幾首,一首是描寫谷關嘉寶臺,那是一個曾經繁華一時的高原村莊、首富林場。但因在日本殖民時代,為將上等原木盜回日本,又欠缺保育觀念,濫伐濫砍,把青山砍禿了,村民只能棄土遷村、在外流浪奔波。

當時,我也已經離鄉背井近 10 年,有一種少年老成的感懷,我站在荒屋草巷之中,寫下了這首「墟」。

當時歌曲如果要到廣播電視演出,必須送新聞局審查,結果這首歌沒有通過,原因評語是「思想灰色」。在以經建掛帥,連「環保」這個詞彙都還沒有興起的時代,這首歌的意識當然可解釋成一種反動與自暴自棄。

這是民歌小站站長 ozones 給我的原音檔,沙沙的黑膠片聲音,倒恰好與本首歌的主題應和,有一種懷舊之感。原音是陳揚編的,那時他還是才氣縱橫的年輕人,鼓也是他打的。當時我們用「聯合創作」,我編楊祖珺唱的歌,而陳揚編我唱的歌。

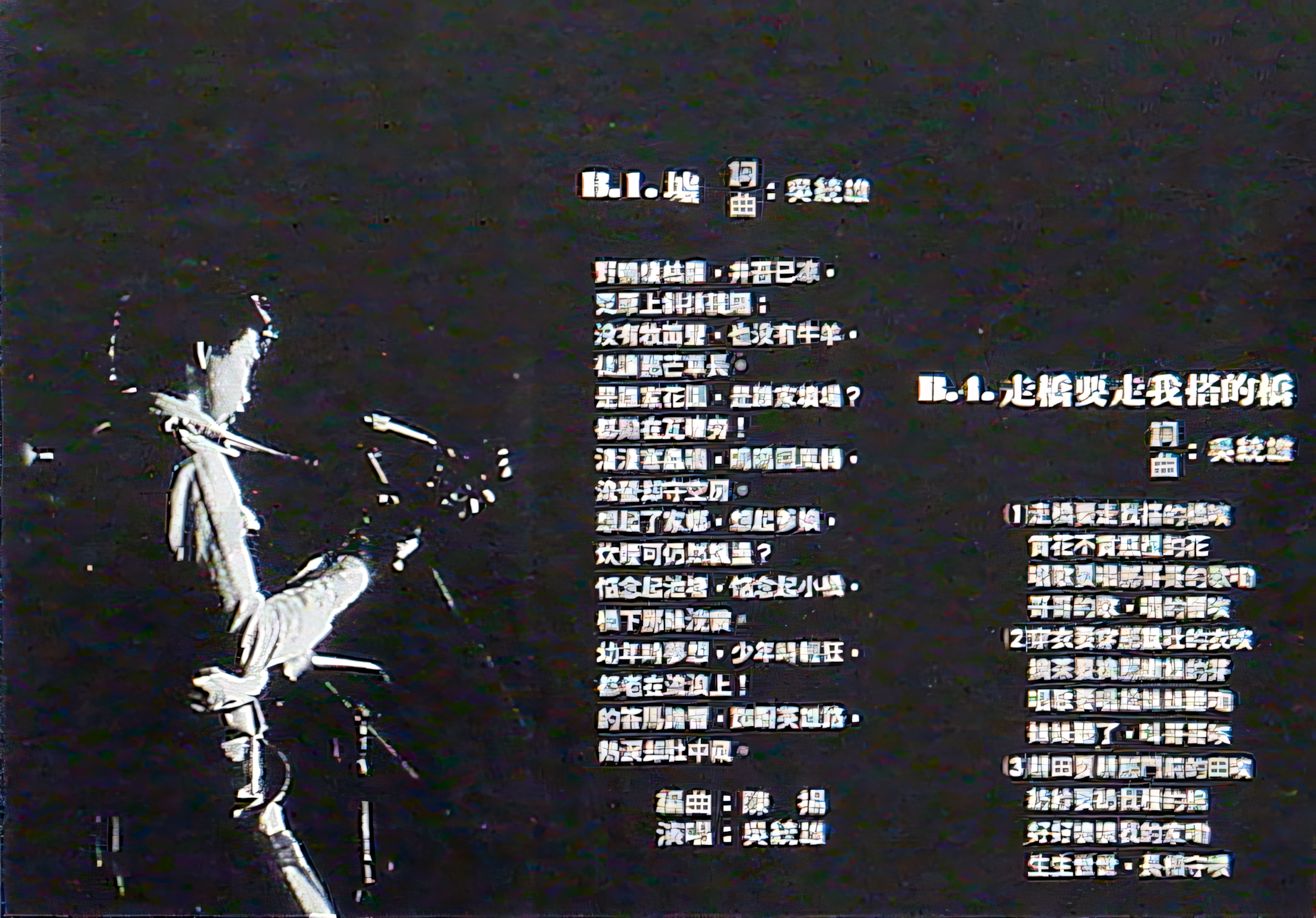

墟

野鴨棲枯籐,井苔也涼,荒原上斜抹殘陽,

沒有牧笛聲,也沒有牛羊,徒讓那芒草長。

是誰家花園,是誰家墳場,都拋在瓦礫旁,

淒淒寒蟲鳴,嗚嗚回風轉,流螢卻守空房。

想起了家鄉,想起爹娘,炊煙可仍然飄盪?

惦念起池塘,惦念起小橋,橋下那妹浣裳。

幼年時夢想,少年時輕狂,都老在流浪上,

的答馬蹄響,ㄔ亍英雄路,熱淚卻肚中藏。

不通過的評語是「思想灰色」。在連「環保」這個詞彙都還沒有興起的時代,這首歌的意識當然可解釋成一種反動與自暴自棄。

當時審查員就是固定的幾名,可能因為【送審→不通過】的常態模式,送審業務量也不大,所以創作者也多認識審查員。後來1名審查員告訴我,他沒有給我「違反經建政策」的評語,表達他具有好意。

很巧合的是,Donald McLean 的起步和本文作者一樣,也寫環保歌。不過,他詠的是水,而我唱的是山。

我寫的歌,較流傳的是【偶然】,是大學時代擔任山野服務員時,寫給隊員的歌。

我在中橫駐站領隊時,還寫過的是:墟、華靈廟、如夢令、從此...。都較少人知。這首歌在臺灣被禁,不過偶然發現,大陸有人研究過【墟】,也算一種欣慰。所述細節不盡精確,仍屬趣味,也很感謝大陸朋友的關懷。

https://zhzh1999.wordpress.com/2009/09/21/%E5%A2%9F%E2%80%A2%E5%90%B4%E7%BB%9F%E9%9B%84/

見證臺灣變遷

同樣的問題▪不同的解決

歌詞描述的,是1970年代前的場景。

我自小學2年級起,約1961年,因為媽媽要接家庭代工,就由我來負責生媒球煮飯,所以【炊煙】對我是一種熟悉的體驗,而對現代年輕人,可能是種童話中的夢幻。

當時河流水井邊,婦女們打水、洗衣的畫面,對我也猶如昨日。

不過,當前的年輕人也有同樣的問題,譬如北漂現象的產生,只是以不同的形式在面對。

我們如何薪火相傳、尋求跨世代的更佳解決?