本文內曲目連結墟--華靈廟--媽媽的愛心--稚情--相逢--歧路--別離-- 思念--願意--幕落-必然--點燭--偶然--從此 統雄其他作品:歡迎點歌。 |

因為曾經失去‧所以才懂得珍惜所有

多年後,回首來時路:因為曾經失去,所以才懂得珍惜所有。

現在我自己組織家庭,才能夠成熟的呵護、經營。

「工寶」不再是擊破水面的漣漪,而是沉靜在湖底的記憶。感謝她的曾經存在,使我享受過哀愁,將痛苦留在昨日;使我瞭解結縭之不易,將歡娛掌握在今天。

回顧這段因緣,我寫下了這種從悲傷昇華為感念,具有恰恰舞曲中、無奈何風味的「點燭」:

點燭

點燭

演唱 演奏

演奏

又一回,從人生舞臺謝幕,

我在傾聽的午夜,

等待開門的匙音,

不在乎。

期盼著你的腳步、

一盞清粥、一碟金萱、還有一瓶 Chardonnay,

我,一如當初。

為你、為你,點上等待的蠟燭;

為你、為你,點上等待的蠟燭。

曾發願,若你有幾番悽楚,

也能長由我呵護,

山險海怒伴你渡,

擋不住。

寒營野火相從出、

歌聲冉冉、屐痕點點、風流繾綣人多妒,

你,今在何處?

為你、為你,點上招引的蠟燭;

為你、為你,點上招引的蠟燭。

(間奏)

看現在,一個人我在獨舞,

一個人我在逐夢,

彷彿摟著你的腰,

旋轉中。

朦朧飄渺回隔夙、

你的汗香、我的愛撫、笑你甜蜜的體重,

真的,我沒哭。

為你、為你,點上無悔的蠟燭;

為你、為你,點上無悔的蠟燭。

你不在的時候,悄然回顧,

你不在的時候,為你舉杯,

你不在的時候,為你祈福,

你不在的時候,為你點上無悔的蠟燭;

為你、為你,點上,

燃燒之中垂著淚、

等待著的、招引著的、對影成雙顫動著、

無怨無悔的蠟燭!

我後來組成「關關-偶然、或然、必然」詩歌劇,10首曲子都是我在大學、高中時代的作品,(只是因為被禁,除了「偶然」,都沒有正式發表。)「點燭」的第一版歌詞,也不例外。

但只有「點燭」的曲調遲遲無法完成。

我和她在19歲時相知相惜,「點燭」19年後,我終於通悟,將燭火從窗臺移去。

當阻礙著我 Move on (揮別過去而前進)的象徵熄滅,「點燭」的曲調,也自然出現了。

我猜,當「維納斯」的創作者,完成作品的那一刻,維納斯已經不是他在描繪的模特兒,而是一件獨立存在的藝術品,一個完成的歷史。

寫完這首歌時,已經沒有創作必經政府評審的制度,但我已離開音樂舞臺久遠,也沒有行銷推廣的資源,就學習太史公,藏諸名山,留待歷史評審吧!

我喜歡杜甫遠勝於李白,因為杜的詩中有史,也才有可長期回味的深度。史不一定必須為政治史,也可以是小社會之史。

我也是以相同的情懷在寫歌,也以寫詩歌劇為目標。

工寶和我、臺灣經濟與政治的顛跛、大環境左右了小人物的分合,組成「偶然‧或然‧必然」音樂詩劇主軸。這個劇名原訂「關關」,友人提示:訂這個劇名,現代人聽都懶得聽。所以,從善如流改名。

偶然:救國團「團歌」

我的作品在一連串的送審碰壁後,雖然沒有停止創作,卻終於決定放棄商業發表,也放棄送審 -也許,讓歷史來審吧-我掉頭走向了「資訊界」的另外一條路。

救國團與我‧康輔與山野服務

當然,我也有一首歌通過的,就是我在擔任救國團康輔與山野服務時,所寫的「偶然」:

偶然

偶然

演唱 演奏

演奏 樂譜

樂譜

偶然正名事件

偶然正名事件

偶然,就是那麼偶然,

讓我們併肩坐在一起,唱一首我們的歌,

縱然不能常相聚,也要常相憶,

天涯海角不能忘記,我們的小秘密。

|

擔任救國團山野活動的領隊。 |

這首歌應該算由我執筆的集體創作。我在大學時代經常為救國團服務,擔任山野營隊的輔導員,久而久之,隊員們都稱我為「阿雄哥」。

有一年寒假,我在中橫公路慈恩站服務登山隊友,幾位輔導員在一起,想要教隊友一首簡單的新歌,當時只有我比較熟悉樂理記譜,就由我寫下來,並且介紹出去,一時間幾乎成為救國團團歌。

由於它通過了審查,可以在電臺播放,我也以演唱這首歌成為中廣「民歌排行榜」的第一屆亞軍歌手,後來也有不少歌手翻唱。

過了一、兩年,我在中橫公路的洛韶站擔任駐站輔導員,教一位原住民的小妹妹唱這首歌,她覺得歌詞太短了,於是我們又一起加了一段副歌:

為什麼,忘不了你,

為什麼,惦記著你,

多少的時光溜走,

多少的記憶在心頭。

你悄悄的來,(合)悄悄的來,

又悄悄的走,(合)又悄悄的走,

留給我的只是,一串串落寞的回憶。

我以「偶然」為基礎設計了一個「燭光分享」的活動,後來長期成為洛韶的招牌特色。

每天下午接隊的時候,我會在山莊入口觀察,挑出最具內聚力的小組。洛韶晚會是由各小組自行設計節目,我會在在晚餐前的準備時段,集合這個小組,建議他們表演這個活動:

這個節目會排在壓軸,小組先到場外,每人手持1支蠟燭,場內會熄燈、靜肅,然後小組兩兩挽著手,唱著「偶然」入場。在場中站定以後,有3段活動,我請每一位朋友,都要選擇其之一段站出來、跑出來、舞出來、或翻跟鬥出來…,在大家低唱的背景音樂中,高聲喊出「我的1句話」。

第一段「邂逅」:每個人有不同的心情相逢:害羞、狐疑、期待、幻想…

第二段「挑戰」:過去幾天最艱困的事:腳丫磨出水泡、晚上頭頂著另一個人的頭頂睡覺、不知道怎麼向異性表達好感、和那個隊員產生口角後不知如何和好…

第三段「珍惜」:感謝有人在落後時幫忙接過背包、驚訝自己居然走完一生最長的路、聽到來自另一個縣市完全不同的成長故事、一生第一次與別人滾在地板上大笑…

每一段都會變換一次隊形,也更換一首背景歌,常出現的隊形有:半月形、愛心形、前跪後立的箭陣形、還有過疊羅漢…。常聽到的背景歌有:盼、你儂我儂、心戀、愛情、望春風、晚霞滿漁船…

我說:我沒有劇本、也沒有表演動作給你們、事實上也說不動你們去作任何事情。我只請你們「用自己的話說自己」「用自己的肢體表達自己的心情」。

結果,天天的演出都有新創意,而創意又是真實的感情、團隊的互動所凝聚出來的。

最後,持燭的朋友會把蠟燭交給一位觀眾、觀眾再把它傳給下一位,傳下去之後,會主動摟緊下一位的肩膀,在燭光分享中,同時再響起「偶然」的歌聲,大家隨著旋律、燭光一同搖曳…。老實說,每天都在帶著淚水、與歡笑中結束。

|

多年以後,有一次我突然在一家 KTV店裡看見有人點唱這首歌,字幕上詞曲作者寫「劉家昌」,我想,如果劉先生看到有人這麼寫,他一定也覺得很好笑吧,因為他和這首歌是一點也沒有關係的。

「偶然」和我其他的作品比起來,我自己覺得是比較「單純」一點,所以也比較符合官方的「淨化」。這首我自己認為不能完全代表我的作品,卻成為我唯一的「代表作」,也是評審制度下無可奈何的結果。

在雪花與汗雨中舞蹈

我其實教唱救國團的自強隊友和登山隊友過好幾首歌,其中比較特別的,是一首以舞曲為基礎的作品 「從此」。最早的版本是我在讀建中時寫的,算是早期的作品。

我在大禹嶺擔任駐站輔導員時,這是健行的第一站,中午會接到從臺中坐車來的新隊員。我們會在下午安排一個「試腳」的活動:不背裝備來回走一趟合歡山。許多年輕朋友是第一次走山駱,不免有些人要相互扶持,才走得回來,也有人一回來,就倒在通舖上長噓短嘆。

這時,我就請大家回到廣場上集合,我只說2句話:

「你們不是成功了嗎?」

「登山就是信心、堅持、團隊,你們有自信會一起走完全程嗎?如果從此開始有,請唱出來!」

在大雪紛飛的大禹嶺上,我請百來位隊友們在白皚皚的廣場上列隊,我彈著吉他和弦、呼著口號,大家舉手投足、在雪花中、汗雨中、彼此呼吸的霧氣中、大聲歡笑、大跳排舞。奇怪,剛才的疲憊,變成激發動力的燃料,剛才尋求扶持的試探,融匯成團隊力量的前奏,大家的歌聲更響亮了:

從此

從此

演唱 演奏

演奏

(口令)

Are You Ready? Go!

左進 Roll,右退 Roll,左進 Roll,右退 Roll,

左跨 Rock,右跨 Rock,左跨 Rock,右跨 Rock,

左 Roll、 Rock,右 Roll、 Rock,左 Roll、 Rock,右 Roll、 Rock,

左轉 Rock,右轉 Rock,回正 Rock, Roll, Roll, Roll,

左 Roll、 Rock,右 Roll、 Rock,左 Roll、 Rock,右 Roll、 Rock,

左轉 Rock,右轉 Rock,左轉 Rock,右踏 Rock,

左 Roll,右 Roll,左 Roll,右 Roll,

Bota Fagos, Go Go Go!

從此我不再傍徨,因為有你在我身旁,

撥開雲霧向上飛翔,飛向那遠山飛向太陽!

(口令)

右叉、點,右叉、點,叉、點,叉、點,右叉、點!

左叉、點,左叉、點,叉、點,叉、點,左叉、點!

從此我不再傍徨,因為有你在我身旁,

張開雙手攀住月芽,和你、和我舞遍天涯!

從被禁唱到金鐘獎評審

我因緣擔任了2000年廣播金鐘獎「流行音樂節目」與「流行音樂節目主持人」獎項的評審。本組五位評審中,四位都是流行音樂創作或研究的耆宿,只有我是以曾經製作主持流行音樂節目的實務經驗濫竽充數。我在列中,與其說是評審,不如說是欣賞與見證。

這樣自我定位,並非謙虛,實在是見證了二十多年間,流行音樂節目製作環境的大不同。我注意到,當前節目在選曲風格上,以及主持特色上,有許多是當年沒做到、或是無法做到的地方。

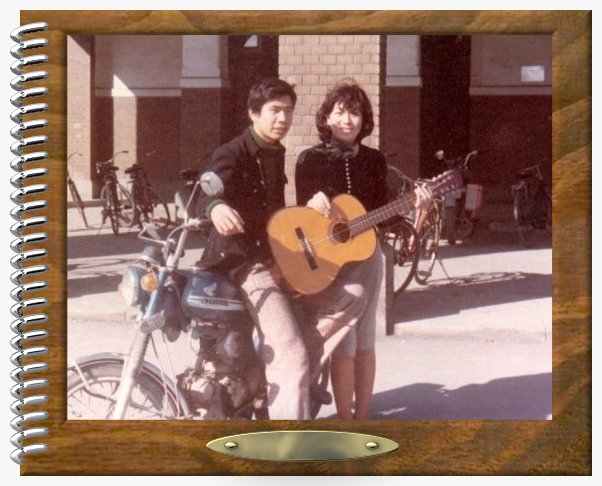

在「稻草人餐廳」定時表演二重唱時,與合唱的夥伴 伏文采合影。 |

當年,我受評審百般撥弄,25年後我卻坐在評審的位子上,聽著「時代正在改變」的饒舌歌,十足感到「時代已經改變」,或許是另一種形式的平反吧!

我深為當前音樂的創作自由、節目製作的取材自由而高興。

在這樣自由的環境下,我發現節目主持人的空間變大了,每個人都充滿活動力與自己的特色。

主持人訪問、對談、叩應、和其他機構合辦節目,已經成為常見的形式。在參賽的主持人中,有幾位論輩分也許可以算是我的學生,但我聽他們的機伶、反應、情緒與氣氛的掌握,實在比我們活躍多了。

被拉下主持臺

當年我們在主持節目時,真的不是這個樣子,連回答讀者來信,都不可以講暱稱- 不知是保密防諜不准打暗語?還是怕取混名導壞社會風氣?

那幾年,正好是中華棒球走向三冠王的時候,我注意到在國內外球場上,當中華得點時,當場外觀眾歡欣鼓舞時,當需要啦啦隊加油歡唱時,總好像缺少代表臺灣運動的歌。於是,我就連繫了一家電視臺-中視,和一家報社-大華晚報,企畫徵求「運動鼓舞歌」的活動。沒想到在節目中播出消息之後,管節目的副總經理大發脾氣,找節目部齊主任去劈頭痛罵了一頓:沒有經過長官批准,就搞串聯,那還了得?命令立刻把我拉下主持臺。

我覺得很抱歉,就去向副總經理解釋。我才敲門進去自報姓名,副總經理立刻就翻臉大吼:「你沒資格和我直接說話,只有主任才能跟我報告,你立刻出去!」我還想接腔,他猛然從座位上站起來瞪著我,我只好鞠躬離開。

雖然有這樣的白色障礙,電臺裡的員工倒也不是個個軟骨頭。我的製作人白茜如小姐,只是淡淡的說一聲:何必小題大作,並沒有責備我。我向節目部齊主任道歉,他雖然苦著一張臉,倒也沒有抱怨與遷怒。我更佩服的是國外部主任李雯小姐,完全不受影響,繼續要我作「寶島之歌」和「新聞點滴」。

我作「寶島之歌」每次都是將流行歌曲,和新聞事件、或是臺灣的文化特色結合,相互詮釋。她很喜歡,也很鼓勵我這麼作。

這兩個節目,是仿英國廣播公司(BBC) 的作法,以九種外國語言和多種方言,向全世界播出,介紹臺灣的風物文化,曾是臺灣最無遠弗屆的節目。可惜幾年以後,這筆來自「文化外交」的預算,聽說政府認為不如「金援外交」立竿見影,這兩個有歷史性的節目,就在我手上停掉了。

變的是評價‧不是詩歌

回顧這些改變,突然使我想起一件題外事。

民國六十四年蔣公崩逝的當晚,台大學生決定要呈獻一首追念感懷的詩歌- 只供朗頌,倒不必歌唱。當時我正擔任校刊「臺大青年」的總主筆,這項工作便落在我的肩上。我構想:追懷歷史的典範,應以戰勝未來的考驗回應,叩念哲人的蔭澤,應以加倍樹德的耕耘為報,把由仰止嚮往而學習獻身的觀照,作為貫穿詩歌的中心題旨,著力描寫大時代的背景,而篇中只帶到「蔣公的手」的形象。

不過,在作品完成以後,訓導師長們表示,這首詩未能適當的凸顯偉人的形象,也尚未徹底的表達大眾的哀慟,認為這是一種「側面」的表達筆法,不是處理這個莊嚴主題的成功方式。

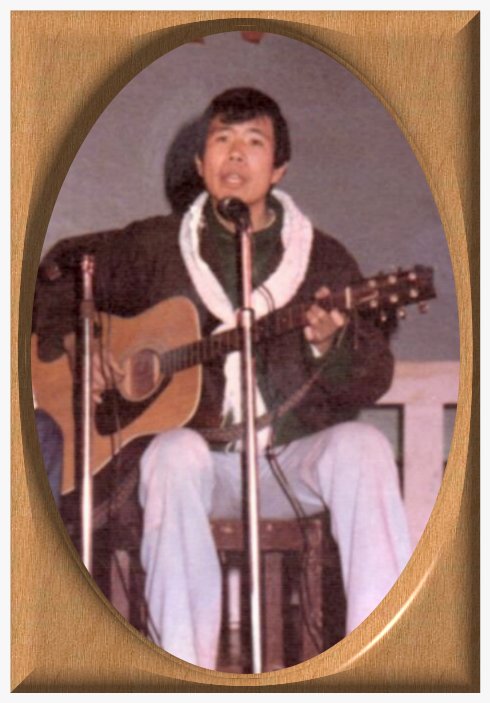

當時經常參加校園演唱會。這是在政治大學。 |

過了十幾年,適逢中央日報舉辦「蔣公誕辰紀念詩歌徵文」,我把這首塵封已久的作品整理後重行提出,本來是抱著勉力一試的心情,不料僥倖獲獎。

當我讀到評審先生報告,另一篇獲獎傑作是由側面剪影,寫一位尋短見的中共留學生,輾轉牽連到蔣公,展現豐富多元的色彩;而我的作品入選則是「從正面著手,而從正面表現這個主題很難。」我油然感到一種慚愧夾雜著驚奇,以及其他複雜情緒的衝擊。

當年「正面」的作品,是指描寫舵手與導師的意象,我的作品在寫歷史,自屬側面;而今「側面」的作品內容是寫「自殺」,我的作品在對比下卻成為了「正面」。這一種時間變遷後的比較,令我的感觸良深;而這一種取材、表現、評價的改變,或許可以歸結於創新與變遷的過程。

二十餘年前大膽不經的嘗試,變成昨天穩健正規的代表-說不定,已經又變成今天老化陳舊的古董。從對一首詩歌評價的變遷,似乎也反映出我們社會在不斷創新與變遷的過程。

創新的問題可能不僅發生在詩歌的選材與評價上,更反映在社會的許許多多的層面中。多年來,有些事物逐漸產生了創新的效果,有些事物卻遲遲還未能蛻變,其中的因素頗值得深思。

廣播的效力始終被低估了

在廣播節目中,有一件事似乎沒有改變,就是「廣播的效力始終被低估了」。

錢起有一首詩說「長樂鐘聲花外盡,龍池柳色雨中深。」就是要烘托其後「獻賦十年猶未遇,羞將白髮對華簪。」的不遇心情,倒也反映了鐘衰韻冷的實況。廣播金鐘獎入圍名單公佈的第二天,它受媒體注意的程度,實在和電影、電視的獎項有一段落差,也反映了廣播在市場上的定位。

但是,我曾在大型報社服務十一年,全部收到讀者給我個人的來信,還不如我在廣播一個月的數量多。社會上實在有太多的耳朵在諦聽廣播,廣播實在是一種極親密的媒體!

也許只有廣播人才能體會那一種人與人的親密,才有那麼多有才華的人,在這個物質回饋並不富裕的領域中不斷努力。他們的收穫不是功利的,而是精神的。

我曾經因為小小的創意從主持臺上被趕到臺下,現在卻被請坐在臺下有尊榮意味的評審席上,觀看有大創意的朋友在臺上獲得褒獎。

作為一位被禁唱的民歌手,見證二十五年流行音樂節目製作的嬗變,我為敲響金鐘的朋友喝采,也在金鐘餘韻中分享歡娛。