不用槍的戰爭

A War without Guns

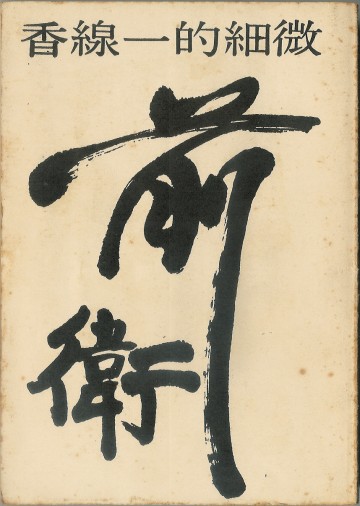

「不用槍的戰爭」電影劇本,刊在「前衛」叢刊。

這部劇本,最早是以舞臺劇形式寫成,並得過1974(?)青年劇展舞臺劇多幕劇類的「中影獎」,這是當時對戲劇有興趣的青年,唯一可以投稿的地方。

借北大反內戰學運

預言六四天安門學運

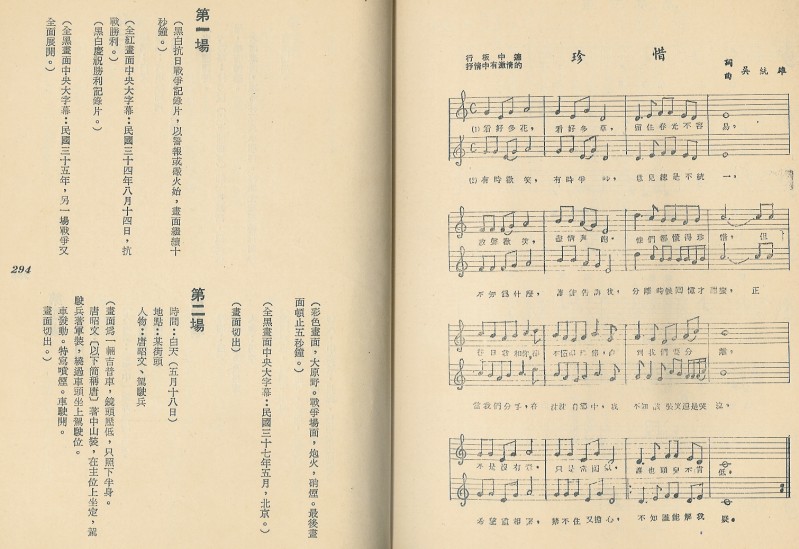

原劇名「三與一」,是講大學中3位男學生、和1位女學生的故事,真正的劇情,是1970年代初發生在臺大校園內的「杜鵑花學運」。當時的政治社會環境,不可能寫臺灣學運故事,所以,我就把場景搬到1948年,北京大學的「反飢餓反內戰」學運。

當時,我還沒去過北大,而可考證資料幾乎沒有,所以,我是以臺大的校園景物來寫。幸而抗戰勝利後,北大校長和臺大校長相同,都是傅斯年先生,也繼承相似的學風與理念,也不算太離譜。

因為是戲劇,除了我經驗的「杜鵑花學運」情節外,我自然也添加了自己的想像、創意、與預言。

沒有想到,十餘年後的1989年,大陸發生六四天安門事件,學運的核心人物也是「三與一」,大學中3位男學生、和1位女學生,而其中人性的發展,經後來數十年的逐漸揭露後,竟然與我在劇本中的預言,若合符節。

如此巧合,真是人生如戲呀!

中國青年劇團不歸還劇本

不過,主辦徵獎的「中國青年劇團」,並未真正演出,也沒有歸還我的得獎作品「三與一」。當時還沒有影印,因此沒有副本,原始手稿從此就消失不見。

後來經過友人鼓勵,再寫一次。而且創作就要演出,考量商演的較佳形式是電影,所以改寫為電影劇本。而原劇名太陽春白雪,也再改為「不用槍的戰爭」。

布衣領獎記

回頭再記一件得獎的趣事。

當時生活很清貧,沒有像樣的衣服。領獎當天就穿著T卹去了。有一位來觀禮的學長,看我這樣,心真好,一急之下,就要把他身上穿的西裝和領帶脫給我,可惜擠不下。

當年這也算小盛事,臺下站了一排媒體,每個人一領獎,鎂光燈就一直閃。等到我,硬是沒有一個人舉起照像機,頒獎的老先生也覺得沒趣,連擺姿勢都免了。

戲劇人生,真有趣。

「前衛」雜誌叢刊

「前衛」的出版精神是「人道文學的見證」,撫今追昔,感慨良深。